Varie

Caldaia guasta nella casa in affitto: a chi spetta pagare la riparazione

La caldaia si rompe all’improvviso, il tecnico interviene e arriva il conto. A questo punto il proprietario dell’immobile chiede all’inquilino di contribuire alle spese, proponendo una divisione a metà del costo della riparazione. Ma è davvero una richiesta legittima? Soprattutto se l’inquilino, come spesso accade, ha sempre pagato regolarmente la manutenzione ordinaria, i controlli dei fumi e le verifiche annuali di legge?

La risposta è chiara e, per molti, sorprendente: no, la spesa non va divisa. In questi casi l’inquilino non è tenuto a partecipare al costo della riparazione.

A stabilirlo è una regola precisa del diritto delle locazioni, contenuta nell’articolo 1576 del Codice Civile. La norma affida al proprietario l’obbligo di eseguire tutte le riparazioni necessarie per mantenere l’immobile in buono stato, fatta eccezione per quelle di piccola manutenzione, che restano a carico dell’inquilino. Il punto centrale, dunque, è capire cosa rientra davvero nella “piccola manutenzione”.

Si tratta di interventi legati all’uso quotidiano dell’impianto e alla sua normale gestione: la pulizia periodica della caldaia, i controlli dei fumi, le verifiche di efficienza e la manutenzione ordinaria prevista dalla legge. Spese che, come nel caso descritto, l’inquilino ha correttamente sostenuto nel tempo.

Ben diverso è il discorso quando si verifica un guasto improvviso o una vera e propria rottura dell’impianto. La sostituzione di componenti importanti, le riparazioni strutturali della caldaia o qualsiasi intervento che non dipenda dall’uso quotidiano non rientrano nella piccola manutenzione. Sono eventi che riguardano la funzionalità e l’integrità dell’immobile e, proprio per questo, devono essere affrontati interamente dal proprietario.

In conclusione, se la caldaia si rompe non per negligenza dell’inquilino ma per vetustà o guasto tecnico, il conto non può essere “spalmato” a metà. La legge tutela l’inquilino e assegna chiaramente al locatore l’onere di queste riparazioni. Una distinzione netta, che evita equivoci e richieste indebite, soprattutto quando il riscaldamento – e quindi la vivibilità della casa – è in gioco.

Pnrr, la corsa dei Comuni tra cantieri aperti e fondi in ritardo

- Feb 12, 2026

I Comuni italiani stanno reggendo sulle proprie spalle il peso del PNRR, spingendo i cantieri oltre il 75% di avanzamento ma pagando un prezzo salato: più di 3,2 miliardi di euro anticipati per sopperire alla lentezza dei trasferimenti statali. È il dato più clamoroso che emerge dal nuovo report della Corte dei Conti, approvato dalla Sezione autonomie, un documento che scandaglia lo stato della spesa al 28 agosto 2025 e mette in luce un Paese che corre a due velocità. Da un lato la macchina amministrativa, che procede spedita nell’esecuzione dei progetti; dall’altro la spesa effettiva, ancora frenata dalle storiche complessità dei lavori pubblici.

Il primato operativo spetta senza rivali ai Comuni: su 96.082 interventi finanziati, ben 63.530 sono gestiti dalle amministrazioni comunali, per un valore complessivo di 24,5 miliardi. Le Regioni e le Province autonome seguono a distanza, con 29.049 progetti e 18,2 miliardi di dotazione, ma con costi medi sensibilmente più elevati. Sul piano geografico, il Mezzogiorno supera la soglia del 40% delle risorse assegnate, rispettando il vincolo di destinazione, mentre la maggiore concentrazione di fondi resta appannaggio del Nord-Ovest.

Sul fronte finanziario, il quadro appare in equilibrio solo in parte. È stato impegnato il 59,2% dei 60,8 miliardi necessari a completare le opere, ma i pagamenti reali non superano il 30%. Anche restringendo l’analisi alle sole risorse PNRR, la percentuale sale appena al 32%, pari a circa 15 miliardi. La Corte dei Conti individua qui la principale anomalia: i trasferimenti dalle amministrazioni centrali ai soggetti attuatori si fermano a 11,9 miliardi, costringendo gli enti locali a coprire con fondi propri un divario di oltre 3 miliardi pur di non bloccare i cantieri. Ad oggi, un terzo dei progetti finanziati — 19,3 miliardi su 58,6 — può dirsi effettivamente realizzato.

Il vero tallone d’Achille del Piano resta il comparto dei lavori pubblici. Pur assorbendo la quota più consistente delle risorse, circa 40 miliardi pari al 68% del totale, questa categoria mostra un avanzamento più lento, fermo al 30,1%. Una frenata che la Corte attribuisce alla complessità intrinseca delle opere infrastrutturali e ai tempi fisiologicamente dilatati delle procedure. Al contrario, altri settori si muovono con maggiore agilità: l’acquisto di beni raggiunge un utilizzo del 44,9%, la concessione di contributi il 41%, mentre l’erogazione di servizi — seconda voce di spesa per importanza, con 11 miliardi investiti — arriva al 37,8%.

Eppure, nonostante le criticità, la macchina del PNRR sembra procedere a pieno regime. L’analisi di un campione di 43.000 progetti, per un valore di 5,8 miliardi, mostra che oltre il 75% è già in fase di esecuzione, mentre il restante 24% ha raggiunto il collaudo o la verifica finale. Le Sezioni regionali segnalano ritardi in circa metà dei casi, ma sottolineano anche la capacità degli enti attuatori di recuperare terreno durante le fasi operative. Un segnale che lascia intravedere un’accelerazione decisiva nei prossimi mesi, indispensabile per rispettare le scadenze europee e trasformare il PNRR da promessa a realtà tangibile.

Friuli Venezia Giulia, via ai contributi per le comunità energetiche

- Feb 10, 2026

Il Friuli Venezia Giulia accelera sulla transizione energetica e punta con decisione sulle comunità energetiche rinnovabili. Dal 1° febbraio si aprono ufficialmente gli sportelli per accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 16/2023 e dal regolamento attuativo approvato con D.P.R. 158/2024. Un pacchetto di incentivi che mira a sostenere non solo la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, ma anche la progettazione e la costituzione stessa delle CER, con un occhio di riguardo ai sistemi di accumulo e al potenziamento degli impianti già esistenti.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del 15 aprile e sono rivolte alle comunità energetiche e ai clienti finali diversi dalle persone fisiche. Il contributo, erogato in conto capitale e a fondo perduto, copre una vasta gamma di spese, purché sostenute dopo la presentazione della domanda. Si va dalle analisi preliminari alle consulenze tecniche, economiche e giuridiche, passando per gli oneri amministrativi, notarili e camerali necessari alla costituzione della CER. Sono finanziabili anche la registrazione e l’attivazione sul portale SPC del GSE, la progettazione, le indagini geologiche e geotecniche, l’acquisto di sistemi di accumulo e l’installazione di nuovi impianti, esclusi gli interventi di manutenzione o sostituzione di impianti preesistenti.

Il sostegno regionale copre inoltre l’acquisto di hardware e software, le opere edili strettamente funzionali all’installazione degli impianti, le direzioni lavori, gli oneri per la sicurezza, i collaudi tecnici e amministrativi, gli accantonamenti di legge e persino gli imprevisti. Anche l’IVA può essere finanziata, se rappresenta un costo non recuperabile, così come i costi di connessione alla rete elettrica nazionale.

Il bando prevede un contributo pari al 40% per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili e al 30% per l’acquisto e l’installazione dei sistemi di accumulo, con un tetto massimo di un milione di euro per ciascun richiedente. Una misura che punta a rendere più accessibile la creazione di comunità energetiche e a favorire un modello di produzione e condivisione dell’energia sempre più diffuso e partecipato.

Con questo intervento, il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni più attive nel promuovere un nuovo paradigma energetico, basato sulla collaborazione tra cittadini, imprese e enti locali. Un passo concreto verso un futuro più sostenibile, in cui l’energia pulita diventa un bene condiviso.

Edilizia in ripresa: volano i permessi di costruire nel terzo trimestre 2025

- Feb 6, 2026

Dopo mesi di incertezza e flessioni a ripetizione, il settore delle costruzioni italiane torna a respirare. Nel terzo trimestre del 2025, tutti i comparti dell’edilizia mostrano segnali di ripresa, con una crescita congiunturale che interessa sia il residenziale che, in modo ancora più marcato, il comparto non residenziale.

Secondo le stime diffuse dall’Istat, il numero di nuove abitazioni autorizzate ha registrato un incremento del +5,8% rispetto al trimestre precedente, mentre la superficie utile abitabile è cresciuta del +6,6%, al netto dei fattori stagionali. Un dato che interrompe una serie negativa durata cinque trimestri consecutivi e che lascia intravedere una possibile inversione di tendenza.

Ancora più dinamico il settore non residenziale, che segna un balzo dell’+11,0% rispetto al secondo trimestre dell’anno. Si tratta della variazione più significativa da oltre un anno, a conferma di una rinnovata vitalità degli investimenti in ambito produttivo, commerciale e direzionale.

Nel dettaglio, nel periodo luglio-settembre 2025 sono state autorizzate 13.342 nuove abitazioni, per una superficie complessiva di oltre 1,19 milioni di metri quadrati. La superficie non residenziale supera invece i 2,89 milioni di metri quadrati, confermando un trend espansivo che si era interrotto per tre trimestri consecutivi.

Tuttavia, il confronto su base annua restituisce un quadro ancora in chiaroscuro. Rispetto al terzo trimestre del 2024, il numero di abitazioni autorizzate risulta in lieve calo (-0,6%), a conferma di una dinamica ancora fragile sul fronte della nuova edilizia residenziale. Di segno opposto, invece, l’andamento delle superfici: +5,7% per l’abitativo e +11,1% per il non residenziale.

Il dato suggerisce che, pur in presenza di un numero stabile o in lieve contrazione di nuovi progetti, le dimensioni medie degli interventi stanno crescendo. Un segnale che potrebbe riflettere una maggiore propensione a investire in immobili di qualità, più ampi e funzionali, sia per l’abitare che per le attività produttive.

Nel complesso, il terzo trimestre 2025 segna un punto di svolta per il comparto edilizio italiano, che torna a muoversi dopo una lunga fase di rallentamento. Resta da capire se si tratti di un rimbalzo tecnico o dell’inizio di una ripresa strutturale. Molto dipenderà dall’evoluzione del contesto macroeconomico, dall’accesso al credito e dalle politiche pubbliche in materia di rigenerazione urbana e incentivi fiscali.

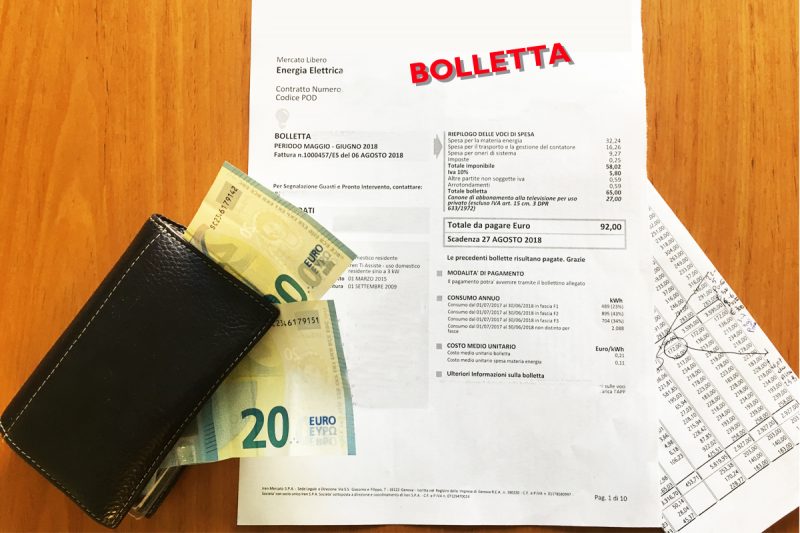

Bollette luce e gas: nuove regole Arera per reclami e assistenza

- Feb 2, 2026

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) sui servizi di assistenza dei fornitori di luce e gas. Obiettivo: rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo tempi certi per la gestione dei reclami, la correzione delle bollette errate e la risoluzione dei casi di doppia fatturazione.

Una piccola rivoluzione per milioni di utenti domestici e microimprese, spesso alle prese con disservizi, errori di fatturazione e difficoltà nel dialogo con i call center. Le nuove disposizioni, contenute nel Testo integrato della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale (TIQV), impongono standard più elevati e sanzioni automatiche in caso di inadempienza.

Le novità principali

– Reclami scritti: i fornitori dovranno rispondere entro 30 giorni solari dalla ricezione. In caso contrario, scatterà un indennizzo automatico per il cliente.

– Bolletta errata: se il cliente segnala un errore, il venditore ha 60 giorni di tempo per correggerlo.

– Doppia fatturazione: in caso di bollette duplicate, la risoluzione dovrà avvenire entro 15 giorni.

– Ambito di applicazione: le regole si applicano alla quasi totalità dei clienti domestici e alle piccole attività. Per l’elettricità, si tratta delle forniture in bassa tensione; per il gas, dei clienti con consumi fino a 200.000 Smc annui.

Indennizzi automatici e trasparenza

Una delle innovazioni più significative riguarda l’introduzione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei tempi previsti. Non sarà più necessario presentare un’ulteriore richiesta: il rimborso dovrà essere accreditato direttamente in bolletta. Inoltre, i fornitori saranno obbligati a comunicare in modo chiaro e tracciabile ogni modifica contrattuale, anche per i contratti sottoscritti a distanza.

Più diritti per i consumatori

Le nuove regole rafforzano anche il diritto all’informazione e al ripensamento. Il cliente potrà scegliere il supporto (cartaceo o digitale) su cui ricevere le comunicazioni contrattuali e avrà 14 giorni di tempo per recedere da un contratto firmato a distanza, senza penali. In caso di attivazioni non richieste, sarà possibile ottenere l’annullamento e il ripristino delle condizioni precedenti.

Un passo avanti, ma non basta

Le associazioni dei consumatori, pur accogliendo positivamente la riforma, chiedono ulteriori interventi. “È un passo nella giusta direzione – commenta Consumerismo No Profit – ma servono controlli più stringenti e sanzioni più severe per i fornitori recidivi. Troppi utenti restano ancora intrappolati in labirinti burocratici”.

Un mercato in evoluzione

Le nuove regole arrivano in un momento cruciale per il mercato dell’energia, con la fine del servizio di maggior tutela prevista per gennaio 2027. In questo contesto, garantire trasparenza, assistenza efficiente e tutela dei diritti diventa essenziale per evitare abusi e disorientamento tra i consumatori.

Intelligenza Artificiale in edilizia: un mercato in espansione tra innovazione e sicurezza

- Gen 30, 2026

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando il settore edilizio, con una crescita esponenziale degli investimenti e un impatto sempre più tangibile sulla progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. Tra il 2023 e il 2024, la spesa globale per l’IA nelle costruzioni è aumentata del 30%, e le previsioni indicano che entro il 2028 il mercato raggiungerà i 5,35 miliardi di dollari.

Questa evoluzione è guidata da tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza, riducono i costi e aumentano la sicurezza nei cantieri. Dalla manutenzione predittiva alla gestione del rischio, l’IA sta diventando un alleato indispensabile per le imprese edili.

Il boom dell’IA nelle costruzioni: dati e prospettive

Secondo una ricerca di Bluebeam, il 74% dei professionisti nel mondo utilizza già l’IA nella progettazione e pianificazione edilizia. Tra le aziende che hanno integrato questa tecnologia, il 70% investe fino a un quarto del proprio budget in soluzioni basate sull’IA, e l’ 84% prevede di aumentare le risorse dedicate nei prossimi cinque anni.

L’adozione dell’IA è particolarmente forte in Asia-Pacifico e Nord America, ma anche in Europa e Italia si registrano progressi significativi. In Italia, diverse start-up stanno sviluppando tecnologie innovative per il settore edilizio, contribuendo alla digitalizzazione e all’ottimizzazione dei processi.

Applicazioni dell’IA nel settore edilizio

L’Intelligenza Artificiale trova applicazione in tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera, migliorando la qualità e la gestione delle risorse.

– 1) Progettazione intelligente – L’IA ottimizza i processi progettuali, suggerendo design innovativi e individuando criticità strutturali prima della costruzione. Questo permette di ridurre tempi e costi, migliorando la precisione e la sicurezza delle opere.

– 2) Automazione e monitoraggio dei cantieri – Durante la costruzione, l’IA monitora in tempo reale l’avanzamento dei lavori, identifica inefficienze e supporta l’uso di macchinari automatizzati per aumentare la produttività.

– 3) Manutenzione predittiva e gestione del rischio – Grazie a sensori intelligenti e telecamere, l’IA analizza i dati per individuare segnali di degrado, prevenendo guasti e danni strutturali. Questo approccio riduce i costi di manutenzione e aumenta la sicurezza degli edifici.

Le tecnologie chiave dell’IA in edilizia

L’Intelligenza Artificiale si basa su diverse tecnologie avanzate, ognuna con applicazioni specifiche nel settore edilizio.

– Machine Learning – Analizza dati complessi per prevedere il comportamento delle strutture e ottimizzare i progetti.

– Deep Learning – Identifica crepe e anomalie nelle infrastrutture attraverso l’analisi delle immagini.

– Reti neurali – Simulano il funzionamento del cervello umano per ottimizzare il design strutturale e prevedere i carichi.

Queste tecnologie stanno trasformando il modo in cui vengono progettati, costruiti e gestiti gli edifici, rendendo il settore più efficiente e sicuro.

Conclusione: il futuro dell’edilizia è digitale

L’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il settore edilizio, offrendo soluzioni innovative per migliorare la produttività, ridurre i costi e garantire maggiore sicurezza nei cantieri.

Nei prossimi anni, la sfida sarà standardizzare i dati e favorire la condivisione delle informazioni, per creare un patrimonio edilizio intelligente e sostenibile.

L’IA non è più solo una promessa: è già una realtà che sta trasformando il mondo delle costruzioni.

Multe per camini e stufe: le Regioni più severe

- Gen 29, 2026

L’inquinamento atmosferico è un problema sempre più grave in Italia, soprattutto nelle regioni del Nord. Per questo motivo, le autorità locali hanno introdotto norme severe per limitare l’uso di camini e stufe a legna e pellet, considerati tra i principali responsabili delle emissioni di polveri sottili.

Le Regioni più Severe: ecco cosa devi sapere

Se stai pensando di utilizzare un camino o una stufa a legna o pellet, è importante sapere che alcune regioni italiane hanno introdotto norme molto severe per limitare l’inquinamento atmosferico. Ecco le regioni più severe:

– Lombardia: se vivi in Lombardia, devi sapere che è vietato utilizzare impianti a biomassa con meno di 4 stelle. Se non ti adegui, rischi una multa fino a 5.000 euro!

– Piemonte: in Piemonte, è vietato installare generatori di calore a biomassa con potenza inferiore a 35 kW e classificazione inferiore a 3 stelle. Quindi, se stai pensando di installare un nuovo impianto, assicurati che sia conforme alle norme!

– Veneto: anche in Veneto, le norme sono severe. È vietato utilizzare stufe e camini a legna di classe 1 e 2, con multe fino a 5.000 euro per chi non si adegua.

– Emilia Romagna: se vivi in Emilia Romagna, devi sapere che è vietato utilizzare stufe e camini classificati con una o due stelle nei comuni al di sotto di 300 metri di altitudine.

Quindi, se vuoi evitare di ricevere una multa salata, assicurati di utilizzare un impianto conforme alle norme regionali.

Le sanzioni

Le multe per chi utilizza impianti non conformi variano da 100 a 5.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione e del livello di inquinamento dell’aria.

Come evitare le sanzioni

Per evitare le sanzioni, è importante:

– Verificare la classificazione dell’impianto e assicurarsi che sia conforme alle norme regionali.

– Utilizzare solo legna certificata e ben stagionata.

– Effettuare regolarmente la manutenzione e la pulizia dell’impianto.

I controlli

I controlli possono essere effettuati dalla Polizia locale e dagli enti a tutela dell’ambiente, come l’ARPA.

Case popolari, la Consulta stoppa la legge toscana: “La residenza non può pesare più del bisogno”

- Gen 27, 2026

Un principio cardine torna al centro del dibattito sull’edilizia popolare: il diritto alla casa non può essere subordinato alla “storicità” di presenza sul territorio. Con una sentenza destinata a fare scuola, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge regionale toscana che assegnava punteggi crescenti nelle graduatorie ERP in base agli anni di residenza o di attività lavorativa in Toscana.

La Consulta non contesta la possibilità di considerare il radicamento territoriale come elemento di valutazione, ma boccia con decisione il peso sproporzionato che la normativa toscana attribuiva a questo criterio. Un meccanismo che, secondo i giudici, finiva per oscurare il vero fulcro dell’edilizia residenziale pubblica: la condizione di bisogno.

Il nodo centrale: la residenza come “scorciatoia” per scalare la graduatoria

Nella motivazione, la Corte sottolinea come la legge regionale non introducesse la residenza come requisito di accesso — scelta già di per sé delicata — ma la utilizzasse come fattore premiale, capace di far avanzare in graduatoria chi viveva da più tempo sul territorio. Un sistema che, di fatto, premiava la permanenza più della fragilità sociale.

Per i giudici costituzionali, attribuire punteggi scollegati dall’effettivo stato di bisogno è “irragionevole” e rischia di tradire la finalità stessa del servizio pubblico: garantire un’abitazione dignitosa a chi non ha mezzi sufficienti. Il rischio, evidenziano, è quello di creare disparità ingiustificate tra persone che vivono situazioni di vulnerabilità simili, ma con storie di residenza diverse.

Il diritto alla casa come diritto sociale fondamentale

La sentenza ribadisce un principio più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale: l’abitazione non è un bene accessorio, ma un diritto sociale essenziale, condizione minima per una vita dignitosa. Per questo, ogni criterio di selezione deve mantenere al centro la valutazione del bisogno, senza deviazioni che possano favorire alcuni gruppi in modo arbitrario.

Quando il radicamento può contare davvero

La Corte, tuttavia, non chiude la porta a ogni forma di considerazione del radicamento territoriale. Esistono modalità più coerenti e non discriminatorie per tenerne conto. La stessa legge toscana, ricordano i giudici, prevede un punteggio progressivo legato all’anzianità di permanenza in graduatoria: un indicatore che non premia la residenza in sé, ma fotografa l’aggravarsi della sofferenza sociale di chi attende da anni un alloggio.

Un modo, questo sì, ragionevole e rispettoso della finalità dell’ERP: riconoscere la stabilità sul territorio non come privilegio, ma come testimonianza di un bisogno che si protrae e si intensifica.

Dopo le feste scatta l’allarme sicurezza: gli italiani investono sempre di più nella protezione della casa

- Gen 27, 2026

Il rientro dalle vacanze di Natale coincide, ogni anno, con un’impennata di richieste legate alla sicurezza domestica. Case rimaste vuote per giorni, quartieri meno presidiati e la sensazione diffusa di vulnerabilità spingono molte famiglie a correre ai ripari. È quanto emerge dai dati di Pgcasa.it, la piattaforma specializzata nella richiesta di preventivi per servizi dedicati alla casa, che registra un aumento significativo delle domande tra gennaio e marzo, il periodo più “caldo” per chi decide di investire in sistemi di protezione.

L’analisi, condotta sui primi tre trimestri del 2025 e confrontata con lo stesso periodo del 2024, mostra un comportamento ormai ricorrente: dopo le festività – non solo quelle natalizie, ma anche Pasqua e le ferie estive – cresce la percezione del rischio e, di conseguenza, la volontà di rafforzare la sicurezza della propria abitazione. È una dinamica reattiva, che si attiva soprattutto dopo un’assenza prolungata o dopo aver vissuto, direttamente o indirettamente, un episodio di furto.

A livello nazionale, l’interesse riguarda un ampio ventaglio di soluzioni: dagli impianti di videosorveglianza ai sistemi di allarme, dalle serrature ad alta sicurezza alle porte blindate, fino alle recinzioni esterne. La tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale, e lo si vede chiaramente osservando le differenze regionali. In Emilia-Romagna, ad esempio, le richieste di videosorveglianza crescono del 175%, segnando il balzo più significativo del Paese. In Liguria raddoppiano le installazioni di allarmi, mentre in Veneto aumenta l’attenzione verso la sicurezza passiva, con un forte incremento delle richieste di porte blindate. Nel Sud, in particolare in Sicilia e Campania, la videosorveglianza resta la soluzione preferita, mentre nel Lazio cresce la domanda di vigilanza privata, segnale di una ricerca di protezione immediata e professionale.

Questo quadro si inserisce in un contesto nazionale che conferma la vulnerabilità delle abitazioni italiane. Secondo l’ultimo report ISTAT sui reati contro la proprietà, i ladri entrano soprattutto forzando porte e finestre: nel 28,6% dei casi la porta viene scassinata, mentre nel 16,8% l’accesso avviene da finestre rotte o divelte. I furti si concentrano nelle ore serali e notturne, quando la casa è più esposta, e risultano più frequenti nelle zone percepite come meno sicure o nelle abitazioni isolate.

Accanto alla crescita dei preventivi, aumenta anche la ricerca di informazioni. Subito dopo le festività, gli articoli di Pgcasa.it dedicati alla sicurezza registrano un’impennata di letture: gli utenti vogliono capire come avvengono le intrusioni, quali rischi comportano i dispositivi smart e quali incentivi fiscali possono agevolare gli interventi, come il Bonus Sicurezza 2025. È un segnale di maggiore consapevolezza: si passa da una logica puramente reattiva a una pianificazione più strutturata, resa possibile da tecnologie più accessibili e da una maggiore disponibilità di informazioni.

A confermare questa evoluzione è anche Roberto Pierri, Chief Directories, Online Channel & Telesales Officer di Italiaonline, che sottolinea come le festività rappresentino un momento di svolta nella percezione della sicurezza domestica. Dopo Natale, spiega, non cresce solo la richiesta di preventivi, ma anche il bisogno di informarsi e confrontare soluzioni diverse. Sempre più utenti cercano un sistema di protezione costruito sulle reali esigenze della propria casa, e la piattaforma si conferma un punto di riferimento per orientare le scelte.

Comunicato stampa

Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale Daikin

- Gen 21, 2026

Il 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l’evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria, che vanta il più ampio portafoglio di prodotti per applicazioni residenziali e commerciali. Questa nuova edizione del Daikin Tour conferma l’impegno dell’azienda nel presentare le ultime novità di prodotto e nel supportare i professionisti del settore HVAC attraverso formazione, aggiornamento tecnico e confronto diretto.

Il Tour sarà articolato in 41 tappe distribuite su tutta Italia, con partenza da Prato e arrivo a Pescara il 28 maggio. Un percorso di circa cinque mesi che attraverserà le principali città italiane, prevedendo in ogni tappa un evento formativo rivolto ai progettisti – ingegneri, architetti, geometri e periti industriali – valido come aggiornamento professionale con il riconoscimento di crediti formativi, affiancato da un momento di incontro e approfondimento dedicato agli installatori.

Il tema centrale dell’edizione 2026 sarà l’analisi delle principali misure di incentivazione per l’efficienza energetica, con un focus specifico su Conto Termico 3.0 ed Ecobonus, un mix di incentivi e soluzioni impiantistiche per una progettazione sostenibile. Si parlerà inoltre delle principali soluzioni tecnologiche Daikin: come Hybrizone, il sistema che integra climatizzatori Daikin e radiatori ottimizzando consumi ed emissioni; o il nuovo multisplit che combina climatizzazione aria-aria e riscaldamento idronico oltre alla produzione di acqua calda sanitaria; anche la gamma commerciale sarà protagonista, con Daikin VRV CO2, o la gamma Small Inverter Chiller caratterizzata dall’impiego di diversi refrigeranti. Ma le novità non si limiteranno ai prodotti, verranno illustrate anche le numerose iniziative Daikin, e molto altro.

“Organizzeremo circa 40 eventi in tutta Italia per un momento di incontro con tecnici e installatori, sarà l’occasione per presentare le novità Daikin, ma anche per condividere idee e aggiornamenti sulle più recenti tecnologie e novità normative di settore – commenta Hiroshi Shimada, CEO e Presidente di Daikin -. Il ritmo del cambiamento è sempre più rapido e la comunicazione diretta assume un ruolo fondamentale. Lo scorso anno abbiamo coinvolto circa 10.000 persone, tra installatori e progettisti, confermando il forte bisogno di aggiornamento e l’apporto valoriale di questi incontri. Il nostro obiettivo è continuare a crescere anche nel 2026 e a rafforzare questo dialogo, portando la nostra visione del futuro del settore direttamente sul territorio.”

La partecipazione al Daikin Tour 2026 è gratuita e rappresenta un’opportunità di aggiornamento tecnico, confronto professionale e approfondimento sulle soluzioni più avanzate per la transizione energetica degli edifici.

Per maggiori informazioni e per accreditarsi agli eventi sarà possibile consultare i canali ufficiali Daikin dedicati al Tour 2026.

Per maggiori informazioni e per accreditarsi agli eventi è possibile visitare i link seguenti:

Progettisti: http://www.daikin-eventi.it/tour-2026

Installatori: https://www.daikin-eventi.it/tour-2026-installatori

Daikin

Daikin Industries, Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria per applicazioni residenziali, commerciali, alberghieri e industriali. Fondata nel 1924. Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. Fondata nel 2002, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. conta oggi tre sedi operative distribuite sul territorio nazionale dove conta circa 300 dipendenti. La sede principale, in Via Ripamonti a Milano, ospita tutte le funzioni direzionali, mentre a Genova si trova il Dipartimento Tecnico e di Formazione e a Roma la sede dedicata al supporto delle attività nel centro e sud Italia. Daikin vanta in Italia una presenza industriale, commerciale e di ricerca e sviluppo particolarmente solida, che copre l’intera catena del valore delle soluzioni per il comfort ambientale, la refrigerazione e l’automazione industriale. Il Gruppo opera nel Paese attraverso diverse società specializzate: Daikin Air Conditioning Italy SpA, responsabile della commercializzazione delle soluzioni HVAC per i mercati residenziale e commerciale; Daikin Applied Europe SpA, polo europeo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di sistemi HVAC di grande capacità; Zanotti SpA, attiva nella ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni per la refrigerazione lungo l’intera catena del freddo; Landi SpA, specializzata nella consulenza, progettazione e realizzazione di impianti elettrici, meccanici e HVAC; Duplomatic MS SpA, focalizzata su soluzioni di controllo del movimento e automazione industriale; e AHT Italy SRL, dedicata alla commercializzazione di sistemi di refrigerazione commerciale.