ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Arriva “Biblio in Condominio”, per accendere la passione per i libri

Nei condomini, gli spazi comuni sono spesso percepiti come semplici zone di passaggio, anonime e poco valorizzate. In un contesto urbano sempre più frenetico, creare occasioni di socialità e condivisione tra vicini rappresenta, quindi, una sfida complessa. Ma cosa accadrebbe se questi luoghi, finora silenziosi e marginali, si trasformassero in luoghi di interazione e di scambio culturale?

Nasce con questo obiettivo Biblio in Condominio, un progetto pilota promosso da EnergyUp, società specializzata nella fornitura di energia elettrica e di gas per i condomini e singole unità abitative, compartecipata di VeryFastPeople, società di consulenza rivolta agli amministratori condominiali.

L’iniziativa punta a riqualificare gli androni condominiali installando mini-biblioteche per lo scambio di libri per ogni età, con l’ambizione di favorire il dialogo e il senso di comunità tra i residenti.

Una biblioteca sotto casa per riscoprire il valore della comunità

Il progetto si ispira al fenomeno del Book Crossing che consiste nel lasciare un libro già letto in un luogo frequentato: con Biblio in Condominio questa tendenza prende forma in modalità più comunitaria e meno anonima.

Partendo da questo presupposto, EnergyUp e VeryFastPeople portano nei condomini italiani un nuovo modo di vivere e interpretare gli spazi condivisi, trasformandoli in luoghi dinamici di aggregazione, dove il piacere per la lettura funge da collante tra le persone.

Biblio in Condominio diventa così un’opportunità concreta di incontro e dialogo: ogni condòmino può prendere in prestito o donare i propri libri, rendendo ogni titolo un’occasione per scambiare due parole con i vicini.

Ad oggi, 300 condomini in alcune città del Nord Italia, tra cui Milano, Varese, Torino e Bolzano, hanno già aderito all’iniziativa che punta a espandersi in tutto il Paese, facendo della lettura e della cultura un elemento distintivo della vita condominiale.

Un’App per un’esperienza interattiva e coinvolgente

Infine, un’app dedicata e gratuita consente una gestione ordinata della biblioteca: i residenti possono consultare i titoli disponibili, prenotare i libri e persino lasciare recensioni. Inoltre, un sistema di gamification coinvolge i condomini con sfide e obiettivi, rendendo l’esperienza ancora più divertente. In base al numero di libri letti, prestati o condivisi, gli utenti possono guadagnare badge virtuali, accumulare punti e accedere a premi, come promozioni speciali o servizi aggiuntivi per efficientare le utenze domestiche.

Biblio in Condominio si inserisce perfettamente nell’ambizioso percorso intrapreso da VeryFastPeople volto a migliorare la qualità della vita condominiale attraverso numerosi progetti. Dalle campagne di sensibilizzazione verso un futuro più eco-friendly alle iniziative come le Regole Stagionali del Buon Vicinato, per promuovere rispetto e armonia tra i residenti: la società di consulenza mira a creare condomini sempre più coesi, inclusivi e smart.

“Vogliamo trasformare i condomini in piccole comunità attraverso la passione per i libri, puntando tutto sul valore della cultura e dello scambio”, dichiara Francesco Paini, Amministratore Delegato di VeryFastPeople. “Siamo convinti che Biblio in Condominio possa favorire relazioni autentiche e un nuovo senso di appartenenza, dove è proprio la cultura a diventare motore di aggregazione e dialogo. Con questa iniziativa aggiungiamo un ulteriore tassello alla nostra visione di condominio sempre più moderno e dinamico. Il progetto è ancora in via di sviluppo ma sta già destando forte interesse tra gli amministratori che vogliono fare la differenza”.

Bonus Tari 2025: cos’è, a chi spetta e come funziona

- Lug 2, 2025

Il Bonus Tari, detto anche Bonus Rifiuti, è una misura che consiste in uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti, destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria.

Il Bonus Sociale Rifiuti era stato inizialmente previsto dal decreto legge n. 124/2019, ma per cinque anni è rimasto inapplicato a causa della mancanza del Dpcm attuativo. Finalmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm 24/2025, rubricato “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” tale misura è entrata in vigore dal 28 marzo 2025.

L’obiettivo di questa agevolazione è quello di consentire ai nuclei familiari più fragili di sostenere con più facilità i costi relativi alla tassa sui rifiuti, con una riduzione del 25% sull’importo, seguendo sostanzialmente il modello già applicato per il bonus sociale luce e gas.

La misura verrà riconosciuta automaticamente ai beneficiari in possesso dei requisiti previsti, di conseguenza non sarà necessario presentare alcuna richiesta apposita.

Il Bonus Tari 2025 è destinato ai nuclei familiari standard con un ISEE fino a 9.530 euro ed a famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE fino a 20.000 euro.

Come previsto dalla normativa, inoltre, tali soglie verranno aggiornate ogni tre anni dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

Non potranno usufruire di tale agevolazione i nuclei familiari con ISEE superiore alle soglie indicate e coloro che non risultano intestatari del servizio di gestione rifiuti presso l’abitazione di residenza.

Come abbiamo anticipato prima, la concessione dell’agevolazione avverrà in automatico, quindi sarà necessario semplicemente essere intestatari della tassa sui rifiuti, rientrare nelle soglie ISEE previste e aver presentato regolarmente la Dichiarazione ISEE 2025, poiché è necessario essere in possesso di un ISEE valido e aggiornato.

L’applicazione automatica di tale beneficio verrà applicata attraverso la trasmissione dei dati dei beneficiari dall’Inps ai Comuni, sarà poi l’ARERA, in accordo con il Garante della Privacy, a stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni per garantire la protezione dei dati personali.

Una volta che i Comuni riceveranno le informazioni, potranno a loro volta applicare lo sconto del 25% direttamente sulla bolletta Tari.

Sostanzialmente, i tempi tecnici dipenderanno dalla rapidità con cui verranno definite tutte le modalità operative dall’ARERA, ma grazie a questa procedura automatizzata, i tempi burocratici verranno ridotti notevolmente e il Bonus Tari potrà essere emesso più rapidamente.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Decisioni dell’amministratore ratificate dopo l’intervento

- Lug 1, 2025

Su richiesta di alcuni condòmini, l’amministratore ha ordinato la video-ispezione della colonna di scarico e la successiva pulizia, senza convocare una preventiva assemblea. Ora, sempre senza convocare l’assemblea, ha avviato lavori di sostituzione integrale della colonna di scarico, per la sua vetustà e per la presenza di micro-fessurazioni. Tale iniziativa è corretta? Come deve essere effettuata la ripartizione delle spese per questi interventi?

In tema di condominio, il riparto delle competenze tra l’amministratore e l’assemblea condominiale, previsto dagli articoli 1130 e 1135 del Codice civile, attribuisce al primo l’autonoma gestione dei soli affari di ordinaria amministrazione.

La preventiva autorizzazione assembleare è necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che escono dalla “normalità” della gestione, tenuto anche conto del costo da sostenere, che deve essere “notevole”.

L’articolo 1136, quarto comma, del Codice civile dispone che le deliberazioni relative alla ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del medesimo articolo (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti).

L’amministratore può ordinare lavori di manutenzione straordinaria esclusivamente se rivestono carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

Per gli atti di straordinaria amministrazione l’amministratore di condominio non può conferire incarichi, se non vengono decisi dall’assemblea.

Resta tuttavia fermo che l’eventuale successiva ratifica da parte dell’assemblea rende legittima la decisione dell’amministratore di far ricostruire o sostituire la colonna di scarico condominiale.

La sostituzione del canale di scarico situato nella colonna condominiale è a carico di tutti i condòmini a esso allacciati.

Secondo la giurisprudenza, infatti, in base all’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, si presumono comuni i canali di scarico fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.

Va pertanto escluso che rientri nella proprietà condominiale la cosiddetta braga (l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale). Questo in quanto la stessa – a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è funzionale all’uso di tutti i condòmini – serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (si veda Cassazione 17 gennaio 2018, n. 1027).

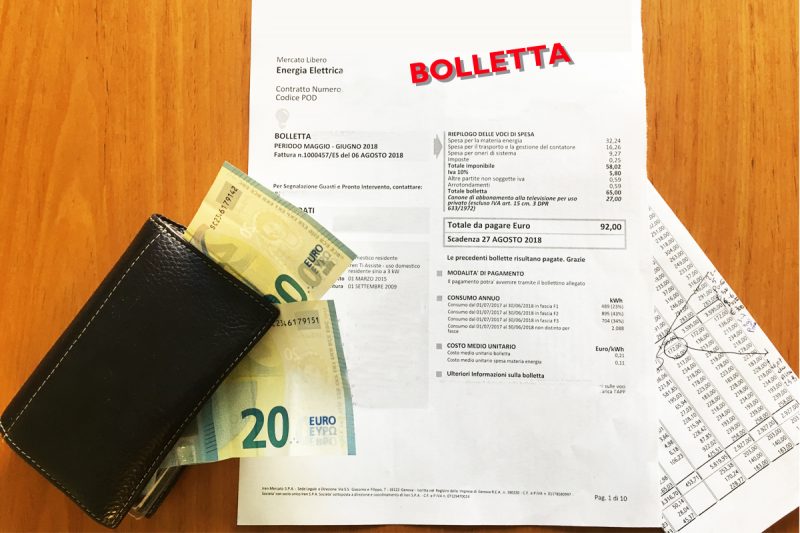

Oneri di sistema: quanto pesano sulle bollette

- Giu 30, 2025

Ad incidere in modo consistente sull’importo finale delle bollette energetiche sono gli “oneri di sistema”. Si tratta di costi fissi che, in aggiunta ai consumi, vengono conteggiati nelle bollette elettriche e, in misura inferiore, in quelle del gas.

Secondo un’analisi di Facile.it, lo scorso anno le famiglie italiane con un contratto nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 791 euro per la bolletta dell’energia elettrica e 1.339 euro per la bolletta del gas.

Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta della luce è diminuita del 6%, mentre quella del gas è aumentata del 3%.

L’analisi di Facile.it sulle bollette

“Guardando all’andamento degli indici – hanno spiegato gli analisti di Facile.it – vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente.

Ecco perché chi si trova nel mercato libero deve prestare attenzione nello scegliere fornitore giusto, in modo di evitare di spendere più del dovuto”.

Dall’analisi – che è stata realizzata considerando i consumi dichiarati di oltre 770mila utenze – è emerso che, tra luce e gas, lo scorso anno gli italiani hanno pagato per le bollette energetiche in media 2.130 euro.

Il peso degli oneri di sistema

Uno dei valori che incidono sull’importo finale di una bolletta energetica è rappresentata dai cosiddetti oneri di sistema, i costi fissi che, in aggiunta ai consumi, vengono conteggiati nelle bollette dell’energia elettrica e, in misura minore, del gas.

Nel caso dell’elettricità gli oneri di sistema hanno un peso che va dal 20 per cento al 25 per cento del costo totale della bolletta, mentre sulla bolletta del gas pesano per circa il 4 per cento.

Come si legge sul sito di Arera, “il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico”.

Bollette più leggere senza gli oneri di sistema

Il Governo, per fronteggiare il caro energia, ha annullato gli oneri di sistema per tutti i clienti finali dalla fine 2021 e per tutto l’anno 2022.

Nel 2023 sono stati reintrodotti, ma solo nella bolletta elettrica.

Dal gennaio 2024 sono stati reintrodotti anche nelle bollette del gas e la riduzione dell’IVA è stata annullata, ripristinando le aliquote regolari che variano dal 10 per cento al 22 per cento in base al volume di gas consumato.

Con la Delibera 113/2024, Arera ha aumentato la parte relativa agli oneri di sistema nelle bollette elettriche dei consumatori domestici, registrando un aumento del 2,7 per cento.

Questo adeguamento interessa principalmente la componente “Asos”, che incentiva l’installazione di fonti rinnovabili come impianto con pannelli solari ed impianto eolico.

A cosa servono gli oneri di sistema

I costi fissi sulle utenze domestiche rappresentati dagli oneri di sistema hanno lo scopo di finanziare e sostenere le energie rinnovabili, cogenerazione, agevolare le industrie energivore ed il sistema ferroviario, finanziare la ricerca di sistema e dare sostegno alla popolazione con bonus di diverso tipo.

In conclusione, si tratta di finanziamenti dettati dall’interesse generale.

Condominio e tinteggiatura esterna: è un intervento “straordinario”

- Giu 27, 2025

Mercato immobiliare in crescita: segnali positivi e nuove dinamiche

- Giu 27, 2025

Mercato immobiliare in crescita: segnali positivi e nuove dinamiche

L’acquisto torna appetibile, con la crescita di scambi in tutta Italia. Canoni in aumento e offerta in calo

per le locazioni

Dopo un avvio d’anno sottotono, il mercato immobiliare residenziale ha mostrato una graduale ripresa, con volumi di scambio in costante crescita trimestre dopo trimestre. Dal +1% nel secondo trimestre al +2,5% nel terzo, fino a un deciso incremento del 7,6 per cento nell’ultimo trimestre del 2024 confermando una rinnovata vitalità del settore.

L’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, la crescita degli scambi ha interessato tutte le aree geografiche.

Il Sud segna l’incremento più marcato (+10,7%), seguito dal Nord Est (+9%), dal Centro (+8,4%) e dal Nord Ovest (+6,2%). Nelle Isole la crescita è più contenuta (+2,5%), mentre nei capoluoghi la domanda è ancora più sostenuta, con un aumento del 9,8%.

Le grandi città trainano il mercato

Nei centri con oltre 250mila abitanti le compravendite registrano un +7,9%, con Roma e Milano in testa, entrambe vicine al +10%. Bene anche Torino, Genova e Bologna (+8% ), mentre Firenze segna un incremento del 7% . A Palermo la crescita è più contenuta (+2,1%), mentre Napoli è l’unica città con un calo vicino al -2%.

L’analisi mensile evidenzia un’accelerazione delle compravendite nei mesi di ottobre e dicembre, con una crescita superiore al 9% su base nazionale, ancora più marcata nei capoluoghi rispetto ai comuni minori.

Le dimensioni delle abitazioni compravendute

Nei capoluoghi si acquistano in media immobili di 98 mq, mentre nei centri minori la metratura sale a 110 mq.

L’incremento degli scambi interessa tutte le fasce dimensionali, con una crescita significativa per le abitazioni tra 50 e 115 mq (+8,7%) e per quelle tra 115 e 145 mq (+8%).

Le unità più piccole (inferiori a 50 mq) aumentano del 4,5%, mentre le abitazioni oltre 145 mq registrano un incremento superiore al 5%.

Acquisti con agevolazioni e mutui ipotecari

Nel quarto trimestre del 2024 il 71,4% degli acquirenti ha beneficiato dell’agevolazione “prima casa”, con un aumento di 9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023.

La quota di acquisti effettuati tramite mutuo ipotecario si attesta al 41,5%, sostenuta da una progressiva riduzione dei tassi d’interesse. Il tasso medio scende al 3,3%, segnando un calo di 120 punti base rispetto al trimestre dell’anno precedente e confermando la tendenza alla diminuzione osservata lungo tutto il 2024.

Roma e Bologna vedono oltre il 50% degli acquisti effettuati tramite mutuo, mentre la capitale registra la quota più alta di acquisti con agevolazione “prima casa” (85%).

Boom delle case di nuova costruzione

Gli acquisti di abitazioni di nuova costruzione rappresentano il 12,8% delle transazioni, con un aumento del 46% rispetto al quarto trimestre del 2023 (+9mila unità). Questo rialzo è stato incentivato dal termine del “sismabonus acquisti”, fissato al 31 dicembre 2024, che ha favorito la compravendita di immobili ristrutturati per migliorare la resistenza sismica.

Milano si distingue per la maggiore incidenza di acquisti di abitazioni di nuova costruzione (23% ), contro il 4% di Napoli, Palermo e Genova.

Il mercato delle locazioni: canoni in aumento, offerta in calo

Nel quarto trimestre del 2024 il volume delle locazioni ha raggiunto le 240mila abitazioni, con una flessione minima (-0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il calo è dovuto alla diminuzione delle locazioni ordinarie di lungo periodo (-2,7%), mentre gli altri segmenti sono in crescita:

• Le locazioni transitorie aumentano del 2%;

• Le locazioni con canone concordato crescono dell’1% .

Il segmento dedicato agli studenti registra una forte espansione, con un aumento del 10% delle abitazioni locate e un +13% sui canoni.

Roma e Milano mostrano dinamiche opposte:

• A Roma il mercato locativo è in calo (-7,2%), con una lieve flessione dei canoni (-0,9%);

• A Milano le locazioni continuano a crescere sia nel numero (+5,5%), sia nei canoni (+6,9%).

Il mercato degli affitti brevi ha avuto un impatto significativo sull’offerta di locazioni tradizionali, riducendo la disponibilità di abitazioni. Gli operatori segnalano che la destinazione degli immobili alle locazioni turistiche ha contribuito a diminuire il numero di case disponibili per affitto a lungo termine, influenzando anche la dinamica delle compravendite.

Prospettive per il 2025

Gli operatori immobiliari mostrano un ottimismo crescente in particolare per i due anni a venire.

Aumentano le previsioni di rialzo dei prezzi, mentre diminuiscono quelle di un calo.

La ripresa del settore appare sempre più solida, sostenuta da un migliorato accesso al credito e da una domanda vivace, specialmente nei centri urbani.

Se il trend attuale continuerà, il mercato immobiliare residenziale potrebbe consolidare il suo ruolo di settore trainante dell’economia italiana.

L’invio ai condòmini dei verbali dell’assemblea condominiale

- Giu 24, 2025

Il verbale di approvazione del bilancio consuntivo deve essere inviato ai condòmini dall’amministratore mediante raccomandata, o può essere utilizzata anche la posta ordinaria elettronica?

La normativa condominiale – a prescindere dall’oggetto della delibera – non specifica in quale modo debba essere inviato il verbale ai condòmini; pertanto anche una mail può essere lecita (fatta eccezione per l’assemblea che si è tenuta mediante videoconferenza).

In questi termini si esprime, nella massima, il Tribunale di Genova, con la sentenza 477 del 12 febbraio 2024.

Ciò premesso, è preferibile che l’amministratore consegni – quantomeno ai condòmini assenti – il verbale a mani, facendosi rilasciare ricevuta, e/o lo invii a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o, per i condòmini che ne siano dotati, a mezzo di pec (posta elettronica certificata) o telefax.

La data certa sul ricevimento del verbale vale infatti a delimitare il termine di impugnazione di trenta giorni dal ricevimento – relativamente agli eventuali condòmini assenti – per le delibere assembleari annullabili di cui all’articolo 1137, secondo comma, del Codice civile.

Viceversa, soltanto relativamente alle delibere assembleari in forma telematica, l’articolo 66, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, in caso di assemblea mediante videoconferenza, “il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

In sostanza, in caso di assemblea mediante videoconferenza, il verbale dev’essere inviato mediante consegna a mani, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o pec (per i condòmini che ne siano dotati).

Le spese per la manutenzione delle ringhiere del terrazzo che funge da copertura

- Giu 18, 2025

In seguito ai lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di un terrazzo di proprietà esclusiva, che funge da copertura dell’intero condominio, si sono resi necessari lavori di manutenzione delle ringhiere. Queste spese (compresa quella dell’eventuale sostituzione) spettano al condominio o al condomino proprietario?

Nell’ambito della ripartizione delle spese per il rifacimento di un lastrico solare o di una terrazza di proprietà esclusiva che svolge la funzione di copertura alle unità immobiliari sottostanti (ripartizione che vede un terzo di costi gravanti sul lastrico e due terzi gravanti sulle unità citate), non tutti i manufatti rientrano in questa suddivisione.

La giurisprudenza, infatti, da tempo ha stabilito che tutto ciò che non sia funzionale alla copertura ma lo sia, per esempio, all’affaccio, è da ritenere totalmente a carico del proprietario esclusivo.

Sono dunque a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad esempio, le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere eccetera, collegate alla sicurezza del calpestio). Mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura, vanno sempre suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione indicata dall’articolo 1126 del Codice civile.

Pertanto, la clausola che ponga a carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare genericamente le spese di “manutenzione” ha una sua ragion d’essere (anche ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e sempreché le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del lastrico) là dove viene a porne a carico dell’utente o proprietario esclusivo l’intero onere, e non il semplice terzo come previsto dalla norma in argomento.

Tuttavia, come sempre in materia di condominio, per stabilire se un bene sia di natura o funzione condominiale è necessario l’accertamento nel caso concreto, cui è preposto il giudice di merito.

In altre parole, se le ringhiere hanno una funzione decorativa per l’intero edificio in ragione dei loro fregi ornamentali o altro, si dovrà ritenerle di competenza condominiale (sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione VI, n. 10848, dell’8 giugno 2020).

Nel caso descritto dal quesito, dunque, se le ringhiere non possono considerarsi ornamentali, le spese per la loro manutenzione o sostituzione saranno a carico del solo proprietario esclusivo della terrazza.

Acquisto abitazione con preliminare nel 2024 e rogito nel 2025

- Giu 12, 2025

Nel mese di aprile del 2024 ho stipulato un preliminare d’acquisto per un immobile in fase di ristrutturazione (50 per cento su 96.000 euro) direttamente con l’impresa. Il preliminare è stato registrato e ho versato un importo superiore ai 96.000 euro con assegno bancario e a titolo di caparra confirmatoria. In caso di rogito nel 2024, con versamento dell’intera somma dovuta, non ci sarebbero problemi per il recupero del 50 per cento in 10 anni. Ma se il rogito sarà stipulato nell’anno 2025 potrò godere in ogni caso del credito? Per quanto riguarda la registrazione del preliminare non ci sono problemi, il dubbio mi sorge in quanto ho versato una caparra confirmatoria e non, per esempio un acconto per stato avanzamento lavori.

La risposta è affermativa. La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Più in generale, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato – di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR – o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi – nella quale il contribuente si avvale della detrazione – siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.

Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.

La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.

Sostanzialmente, quando l’immobile è venduto o trasferito per atto tra vivi prima che sia terminato il periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale è trasferito, salvo diversi accordi tra le parti, all’acquirente dell’unità immobiliare.

Non rileva che quanto pagato abbia la forma giuridica della caparra confirmatoria e non, ad esempio, dell’acconto sul prezzo.

Dichiarazione del redditi del condominio

- Giu 10, 2025

Nel condominio si sono susseguiti più amministratori. E’ possibile verificare se negli anni passati sono state presentate le dichiarazioni dei redditi condominiali?

Basta pretendere che il nuovo amministratore di condominio chieda il cassetto fiscale del vostro condominio. In questo modo potrete accedere alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e verificare gli adempimenti effettuati dai precedenti amministratori.

Nel caso che tra i condomini vi sia qualcuno che ha interesse a tenere monitorato l’effettivo espletamento degli obblighi di legge potrebbe chiedere all’attuale amministratore di essere nominato quale incaricato ai fini della consultazione costante del cassetto fiscale.